Я живу давно...

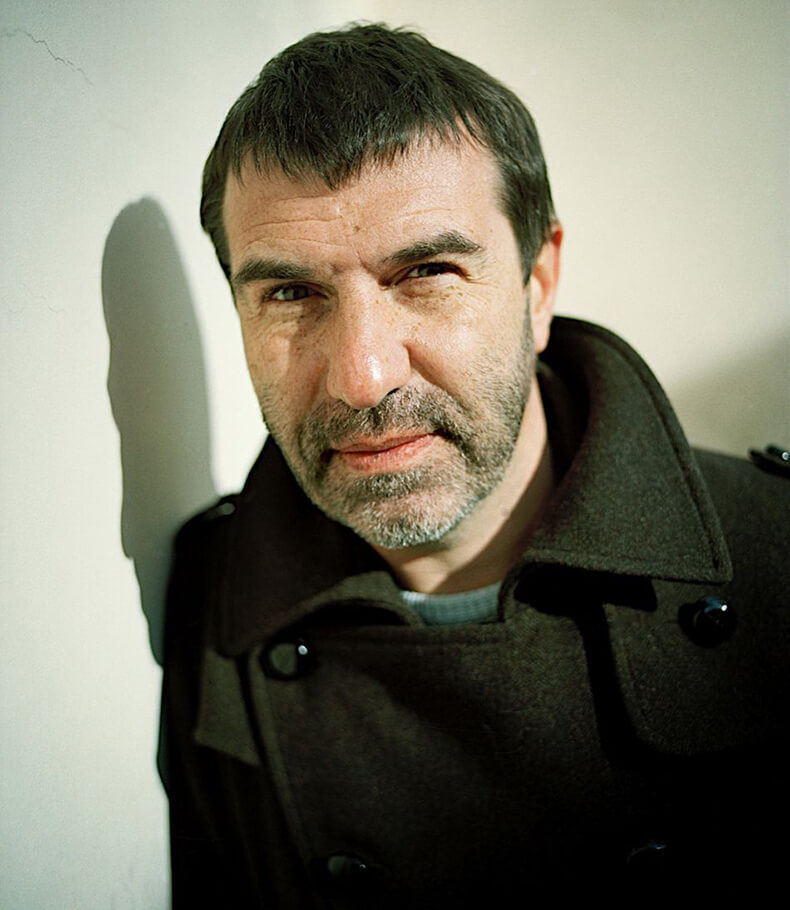

Вот мне и 50 лет. Полвека. Что это значит? А это значит лишь то, что я живу давно. Вот и всё. Я не подвожу итоги. С какой стати? Я не чувствую в себе признаков старости. Я не ощущаю себя пожилым человеком. Просто я знаю, что живу давно. Полвека. Есть именно это знание. Особых ощущений пока нет, но само это знание удивляет.

Я живу полвека...

Вот мне и 50 лет. Полвека. Что это значит? А это значит лишь то, что я живу давно. Вот и всё.

Я не подвожу итоги. С какой стати? Я не чувствую в себе признаков старости. Я не ощущаю себя пожилым человеком. Просто я знаю, что живу давно. Полвека. Есть именно это знание. Особых ощущений пока нет, но само это знание удивляет.

Несколько лет назад я заметил, что работники железной дороги, метрополитена и коммунальных служб практически перестали обращаться ко мне «молодой человек». А на сегодняшний день и вовсе прекратили. До 45 лет я слышал такое к себе обращение часто.

В зеркале я не вижу существенных отличий от того, что в нём отражалось пять лет назад, но людям виднее.

Глядя на тех, кому также, как мне, 50 или около того, я чаще всего думаю, что их полтинники гораздо очевиднее моего, и что мне пока мой возраст ни за что не дать. Но люди его мне дают. А молодые дают даже с перебором. Легко и щедро.

Моему деду Борису Васильевичу, когда я родился, было 48. И он сразу стал Дедом. Когда ему исполнилось 50, я уже вовсю его звал Деда – и больше никак. Деда был старый. Он всегда был для меня старым.

В школьные годы, в годы юности человек, которому 50, ощущался бесконечно взрослым, а то и просто стариком, в зависимости от внешнего вида, количества зубов, волос и состояния одежды. Вот и мне 50. А я знаю, что директору нашей школы, когда я из неё выпускался, не было и сорока шести. Но она была директор школы! Тётка. Почти бабка, для нас семнадцатилетних.

Я давно живу. Я родился в год пятидесятилетия Февральской и Октябрьской революций. Теперь 50 мне, а революциям исполняется 100.

Когда-то на уроках истории мне казалось, что революция была давным-давно, хотя к нам приходили в школу старенькие люди, которые революцию, по их словам, вершили в наших далёких от Петрограда таёжных местах. Я смотрел на тех людей как на одряхлевших былинных богатырей.

Революция была в моём сознании таким великим событием, что казалась чем-то древним и незапамятным, наряду с Куликовской битвой. Ну а то, что было до революции, казалось мрачным, тёмным, беспросветным и древним, как времена до нашей эры. Так что поэт Некрасов виделся мне в истории где-то рядом с Гомером. Только Некрасов был помрачнее. А дореволюционная история казалась куда беспросветнее весёлых и интересных мифов Древней Греции.

Да, революция казалась мне чем-то очень давним. Но я сам так давно живу, что мне теперь кажется, что революции не было никогда.

Я живу давно. Я был октябрёнком, был пионером, был комсомольцем, и даже… не верится, но я подавал заявление на вступление в члены Коммунистической Партии Советского Союза. Да-да! Успел. Было дело. Во время срочной воинской службы я подал заявку на вступление в ряды партии. И даже нашёлся офицер, разумеется, коммунист, который меня рекомендовал. Моё заявление не было принято. Но это не важно. Я же это сделал. Сделал, потому что знал, что в Вооружённых силах, в отличие от гражданской жизни, в Компартию вступить легко, а к членам партии совсем иное отношение, и это может быть весьма полезным. Почему ещё я это сделал? Да потому что я живу давно.

Исключительно по этой же причине я любил Ленина. Это я отчётливо помню. У Деда на столе стояла фотография Ленина, читающего газету «Правда». Дед её поставил не для показухи, а для себя. Дед Ленина любил, и я любил. Я любил эту фотографию, я любил кудрявого мальчика на октябрятской звёздочке, я любил золотой профиль Ленина на пионерском и на комсомольском значках. Я помню, как нёс в школу пионерский галстук с трепетом, гордостью, боясь помять. И помню, как, рыдая, бежал из школы после того, как меня за слабые оценки по ряду предметов в пионеры не приняли. А я торжественную клятву выучил так, что помню до сих пор. Меня в пионеры приняли существенно позже, но я всё равно был счастлив, и бежал по улице, по холоду, расстегнув куртку, без шарфа, чтобы все видели мой алый галстук.

Я давно живу и я не забуду, какое всецелое восхищение вызывал у меня Ленин. У меня в голове не укладывалось, что человек смог сделать Такое в жизни. Тома собраний сочинений Ленина внушали священно благоговение, хотя я в них никогда не заглянул. Они стояли за стеклом шкафа в кабинете истории как что-то неприкосновенное и монолитное. Как что-то непостижимое. Как не просто великое, но величайшее.

Все школьные годы, благодаря усилиям учителей, я ко всему в школьной программе относился с иронией, скепсисом и старался над всем поглумиться. Что только я не подрисовывал портретам великих наших учёных и писателей: усы, бороды, синяки, красные носы, очки и рога. Что я подрисовывал обезьянам в учебнике зоологии, говорить не стану. А за то, что я сделал с картиной «Наполеон после отречения», отца вызывали в школу. Я пририсовал Бонапарту щетину, фингал под глазом, кровь из носа, а на полу, возле стула, на котором он сидел, изобразил бутылки из-под водки и пива,. Вдобавок Наполеон в моём варианте описался так, что штаны его были мокры, а под стулом образовалась лужа.

Но к Ленину я всегда относился серьёзно. Не из страха перед учителями и перед неведомой мне тогда мощью государства, а из любви. Над Лениным нельзя было смеяться, как над революцией, войной, хлебом. Я живу давно.

Ленин, который прожил 54 года, поражал. Не возрастом. Он поражал всем. Лермонтов со своими двадцатью шестью и Пушкин с тридцатью семью восхищали и радовали… Но Ленин!

Когда и как прошла, исчезла и кончилась та самая любовь к Ленину, я не помню. Когда стали смешными и трогательными воспоминания о том, как в средних классах школы, читая Куприна или рассказы Чехова, я думал о персонажах: а сколько им ещё осталось до революции, сколько им ещё мучиться и страдать? Когда я смог усмехнуться, вспоминая свои радостные мысли о том, что как же прекрасно, что я родился в СССР, а ведь мог бы родиться в Америке. Вот был бы ужас! Я не помню, как это со мной произошло. Не помню, потому что давно живу.

Но когда я вижу фильм «Мне двадцать лет» или «Застава Ильича» — это как кому больше нравится, когда слышу песню Окуджавы «Я всё равно паду на той, на той единственной гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной» — песню, которую он писал и пел с верой… Мне тут же вспоминается и моя вера, давняя-давняя, древняя-древняя вера, вера, как минимум, в ту фотографию на Дедовом столе.

Когда я родился в 1967 году в городе Кемерово меня принесли из Первого роддома в квартиру стандартной пятиэтажки на улице Валентины Терешковой. Пятиэтажка была так называемая хрущёвка. В квартире, куда меня принесли, было три комнаты. Две занимали Дед, бабушка, родители и родившийся я. А ещё в одной жила горбатая старуха, которая плела коврики из лоскутков. Я её очень боялся. Мы жили, так сказать, с подселением. В той квартире я прожил свои первые шесть лет. О её стенах, запахах, дверях, о соседях, о лестнице подъезда и о дворе того дома мои первые сильные воспоминания.

Валентина Терешкова полетела в космос незадолго до моего рождения. Меньше чем за четыре года до. Она была первая женщина в космосе! В её честь назвали новую улицу молодого города. Но я не помню, чтобы мой первый в жизни дом был новым. Он сразу был старым. Так его построили.

Я заходил в него недавно. Именно в свой подъезд. Да, на многих квартирах новые двери, многие окна у дома пластиковые. Но всё же есть двери и окна, поставленные изначально, до моего рождения. Они такие же, как были. И запах в подъезде тот же. И перила на лестнице, и ящики счётчиков. Я их помню прекрасно! Они такие же, как были. О, как умели строить в эпоху моего рождения! Теперь так не умеют.

Видите, как я давно живу. А изначально эти дома были рассчитаны максимум на сорок лет эксплуатации. При этом, их сразу строили старыми. Парадокс!

Я первые годы прожил на улице лётчика-космонавта Терешковой, учился в школе, которая не носила имя, а боролась за право носить имя Юрия Гагарина, потом победила в этой борьбе, и я гордился. Космонавты Леонов, Титов – вот были мои герои. Союз-Аполлон… Космическая эра!

Космонавты и могучие люди со спутниками или атомом в руках украшали в виде барельефов и мозаичных панно стены зданий, кассовые залы вокзалов, залы ожидания аэропортов, стены столовых и даже автобусных остановок.

Я вполне спокойно мог думать в свои десять лет, что не только могу стать космонавтом, но и полететь на Луну. Да что там на Луну? В далёкий, бескрайний космос!

Правда, учителя объясняли, что для того, чтобы стать космонавтом, необходимо так усердно учиться и быть таким безупречным, что становиться космонавтом не хотелось. Но в том, что мы, наша страна, скоро полетим в неизведанные галактики, у меня сомнений не было. Писатели-фантасты в этом тоже не сомневались. 21 век был так далёк, что казался более фантастическим, чем межгалактические экспедиции. Я прикидывал тогда: сколько мне будет в двухтысячном году? 33 года! О-о-о! Это же просто бесконечно далеко! Кассиопея и Альфа Центавра были гораздо ближе.

Но я так давно живу, что дожил до знания, что никуда далеко мы не полетим. Никогда и никуда. Даже на Марс. Даже снова на Луну…

Я так давно живу, что при мне на моей памяти в Кемерово пустили первый троллейбус. Все хотели на нём прокатиться из-за особого свиста и для того, чтобы подивиться тому, как это чудо почему-то цепко держится за провода своими рогами даже во время маневрирования. Я помню появление двадцать четвёртой Волги, как чуда технической мысли и роскоши. Помню, как этот автомобиль провожали взглядом люди. Никакой Бентли или Роллс ройс даже на улице Магадана или Братска так никто не проводит взглядом, и не почувствует обладателей этих авто совершенно особенными людьми, также как ощущали владельцев двадцать четвертой Волги в эпоху моего раннего детства.

Я так давно живу, что отчётливо, подробно, до щекотания в носу помню запах первой папиной машины — зелёной Нивы. И совсем не помню собственную третью по счёту. И четвертую свою машину тоже не помню.

У родителей был телевизор. Он стоял в углу на длинных ножках. Тот телевизор в чёрно-белом изображении принимал две программы. Тех двух телеканалов вполне хватило, чтобы я увидел и запомнил, ясно-ясно, хоккейную супер серию матчей СССР – Канада. Мне было совсем немного лет. Но разве я не запомнил бы бой Ахиллеса и Гектора, если бы увидел его даже в столь малом возрасте, разве не разглядел бы все детали и нюансы столь великого события? Конечно бы, запомнил и разглядел. Вот и помню, хоть тогда знал цифры ещё не очень хорошо, а писал их и вовсе скверно. Второй номер — Гусев, двадцатый номер – Третьяк, семнадцатый – Харламов… Харламова звали Валерий, как моего папу, и это мне давало чувство сопричастности. Бобби Хал, Бобби Ор, Фил Эспозито – все они запомнились сразу. Всё в том хоккее было важно, как в списке кораблей в Илиаде… Потом было много хоккея, который перестал быть чёрно-белым и стал цветным, но за долгие годы жизни весь он превратился в какое-то мелькание без особых деталей, имён и даже цифр. Просто я живу давно.

В Кемерово моего детства в телевизоре было всего два канала. Я ясно помню мелодии, с которых начинались разные передачи. Не было радостнее музыки, чем та, что звучала перед выпуском мультфильмов, и не было тоскливее и безрадостнее мелодии чем та, что звучала по окончании выпуска прогноза погоды вечерних новостей. Это отчаянно печальная музыка объявляла о том, что день закончился и надо идти спать… Потом, через годы, количество программ стало быстро расти, телевизоры стали сначала цветными, а потом японскими, радость и тоска начали расплываться и уменьшаться. Но я помню абсолютную радость и полную тоску чёрно-белого телевидения.

Я не только жил в эпоху, когда почти в каждой семье самые простые и совсем необразованные люди умели делать фотографии, но и сам умел в полной темноте заправлять плёнку в фото-бачок, умел разводить реактивы и при свете красного фонаря печатать фотографии при помощи фотоувеличителя. Я помню чудо появления лиц на фотобумаге, опущенной в ребристую ванночку с проявителем.

В те незапамятные времена ни у кого из моих родственников, знакомых и одноклассников не было кинокамеры. Я так давно живу, что увидел своё движущееся киноизображение только тогда, когда у меня выросли усы. Знакомый знакомого снял меня на киноплёнку. Помню, как был удивлён и не согласен с увиденным на висящем на стене экране. Помню также и ужас от впервые услышанной записи своего собственного голоса. Этот голос вызвал такое отвращение, что мне захотелось замолчать навеки. Но я так давно живу, что привык и к записи своего голоса, и к своему изображению, и даже стал иногда оставаться ими доволен.

Если я пережил появление видеомагнитофона, как чуда, которое позволило смотреть кино не в кинотеатре в определённое время, а дома, когда заблагорассудится, если я ходил к центральному кемеровскому универсальному магазину, только чтобы полюбоваться на видеомагнитофон и на двухкассетный японский аппарат, которые стоили столько, что смотреть на них через стекло витрины уже было радостью, и дожил до того момента, когда я без всякого сожаления вынес из дома и выбросил на помойку видеомагнитофон последней модели, а также кучу кассет, прекрасно понимая, что даже бомжи на это не позарятся, то зачем мне сейчас вспоминать о фильмоскопе и диафильмах?

Что мне делать с древними моими воспоминаниями об изображении на белой стене, о скрипе колёсика, перематывающего плёнку, о луче, исходящем из фильмоскопа, похожего на маленькую лазерную пушку или на игрушечный гиперболоид инженера Гарина из непонятного и страшного взрослого фильма. Зачем я помню жар от лампы этого аппарата, запах разогретой плёнки, голос мамы или папы, читающий мне то, что я ещё прочесть не мог, написанное ниже картинки, светящейся на стене напротив моей кровати? Зачем я помню даже книжки, которые подкладывали под фильмоскоп? Это же было так давно! Чем для моих детей фильмоскоп отличается от наскальных рисунков или от египетских фресок?

Я помню все четырнадцать диафильмов, которые у меня были. Наизусть. Помню любимый, про мальчика Джельсомино. И нелюбимый – про городок в Табакерке, где молоточки били мальчиков-колокольчиков в механической шкатулке.

С тех пор я видел массу фильмов, пережил видеоманию, когда, даже отказывая себе в чём-то вкусном, я каждый день брал в салоне проката видеокассет кино и не мог насмотреться. Сотни, тысячи кинокартин слились во что-то невнятное за прожитые долгие годы. Но диафильмы не забываются. Это говорит о том, что в древности к искусству подходили серьёзнее и значительнее.

Я не помню большинства просмотренных мною фильмов в кинотеатрах города Кемерово. Но зато я по мню нарисованные афиши возле тех кинотеатров. Нарисованные художниками.

В кинотеатре Космос работал плохой художник. Он рисовал коряво, но очень смешно. Весь автобус или троллейбус смеялся, проезжая мимо Космоса. Жаль, что тех афиш не видели директора музея Орсе. А сколько их было, тех афиш! Каким нужно было быть человеком, чтобы каждую неделю закрашивать свою же живопись новым художеством. А полотна-то были большие! На афишах возле Космоса невозможно было узнать артистов. Зато можно было с удовольствием гадать. Даже Фантомас был неузнаваем. Тот художник определённо отличался мощным, индивидуальным взглядом.

В кинотеатре Юбилейный работал шикарный художник. Его полотна были ярки. Особенно прекрасно ему удавались афиши к индийским фильмам. Какая была эпоха!

По всей стране, в каждом городе, в каждом кинотеатре работали свои мастера. Но это было так давно, что не сохранилось ни тех полотен, ни имён самих художников. Они смыты дождями, сожжены солнцем, и стёрты ветрами долгих лет моей жизни. Только память моя хранит яркие образы тех афиш также тщательно, как хранят национальные галереи и великие музеи бесценные полотна больших и малых голландцев, фламандцев, дивные картины Питера Брейгеля. Имена средневековых художников и их работы сохранились, а имена художников и афиши эпохи моей юности – нет. Я живу очень давно!

Мне довелось пожить во времена, когда мир за пределами Родины был огромен и недосягаем. Он был исключительно литературным и экранным. Англия, Германия, Датское королевство, замок Эльсинор, сам принц Датский и даже Америка находились в Эстонии и Латвии, в те давние времена ещё не за границей. Там же и в Литве жили все киноиностранцы.

Настоящие зарубежные фильмы были редки, их смотрели по нескольку раз не для того, чтобы глубже понять сюжет, а чтобы лучше разглядеть детали быта, одежду, причёски героев, еду, бутылки у них на столе и оценить иностранных женщин на экране. А ещё полюбоваться удивительными машинами и тем, с какой лёгкостью, удовольствием и спокойствием их в иностранных фильмах разбивают.

В том времени меня окружали исключительно те люди, которые никогда не побывали за границей. Нигде. Даже в Монголии. Вся заграница, которую можно было реально потрогать и купить… Не смотреть её чёрно-белую в программе Клуба кинопутешествий, ни в Международной панораме, ни в кино, ни в неведомо как попавших в Кемерово иностранных, затёртых журналах, а заграница реальная, цветная, которую можно было совершенно легально потрогать и даже купить за наши деньги – была в отделах филателии, в прекрасном царстве почтовых марок. Туда можно было приходить разглядывать марки диковинных стран. Их иногда давали посмотреть близко, потрогать. Но и обладатели целых коллекций таких марок никогда и нигде за границей не бывали.

Мой Дед до Берлина не дошёл. Он был ранен раз, и другой, и третий в первые полтора года Великой Отечественной войны под Москвой. Он так и не побывал за пределами Родины. Но я не помню, чтобы он об этом жалел. Не помню, потому что Дед об этом не жалел никогда.

Дед воевал. У него были ордена и медали. Я знал, где они лежат. Мне не возбранялось брать их, рассматривать и даже прикалывать к одежде, правда, без права выноса во двор. Особенно мне нравился маленький серебряный танк на медали За отвагу.

В те давние времена то, что Дед воевал, было делом обычным. Об этом никто не говорил, никто этим не козырял. У всех деды воевали. В каждом подъезде каждого дома обязательно жили мужики, чьи-то деды, которые носили на помятых пиджаках затёртые орденские планки. От дедов часто попахивало перегаром, они сиживали во дворе за столом, играли в домино, карты, шахматы, курили, громко говорили и на весь двор ругались со своими жёнами, чьими-то бабушками, которые звали их домой, высунувшись из окна третьего или четвёртого этажа.

Тех мужиков было много-много. Дед был одним из многих. Он тоже играл в домино, курил, домой не спешил.

Ветераны. Дядьки. Мужики. Деды. Даже сантехник из ЖЭКа, который всё делал плохо, страшно следил в прихожей и туалете своими грязными сапогами – и тот носил орденские планки на своём вечном, засаленном пиджаке. Все они воевали. Они победили в Великой войне.

Но та война была такой великой, что понималась как самое-самое большое историческое событие. Она, как революция, казалась давней-давней, легендарной-легендарной. Поэтому мужики во дворе и Дед не ощущались героями. Герои были другие. Разве можно было представить себе ветеранов Троянской войны или престарелых улан, ветеранов Бородино, сидящими во дворе за домино с чекушечкой и папироской.

Я так давно живу, что помню ветеранов той войны весёлыми, злыми, пьяными и трезвыми, нарядными и грязными, разными… И у меня укоренилось в сознании, в моём видении и понимании, что защитили нашу Родину и победили в Великой Отечественной войне не эти мужики, а прекрасные наши актёры, сыгравшие солдат, офицеров, генералов в любимых фильмах о той войне. Николай Олялин прежде всего.

Не мой Дед, а Олялин бил врага на всех фронтах. Вячеслав Тихонов геройски сражался за Одессу, служил Штирлицом и с боями отступал в одном взводе с Шукшиным, Бурковым и Бондарчуком. В концлагере для военно-пленных голодал Бондарчук, без ног на протезах летал Кадочников, сбивал миссершмидты – Леонид Быков, из Катюши стрелял Олег Даль. Командовал фронтами Михаил Ульянов. А потом во всех ролях во всех своих фильмах актёр Ульянов был для всех маршалом Жуковым. Даже для моего Деда.

Сталин в те давние годы моего детства ощущался, как некий светлый античный бог, который появлялся на экране редко, чтобы сказать что-то божественное. Он медленно ходил, странно, медленно говорил, и было понятно, что, пока он на экране, ничего интересного происходить не будет. Гитлер был всегда мерзким, противным, и, если бы не непостижимое бездонное зло, связанное с ним, даже смешным. Однако в те стародавние времена и над злом умели смеяться. Народное сознание ещё работало, как в былинные времена, и из уст в уста в детских садах и на заводах люди передавали: «Внимание, внимание, говорит Германия, сегодня под мостом поймали Гитлера с хвостом». Теперь же этот фольклорный шедевр ушёл туда, куда уходят забытые частушки и песенки времён Царя Гороха.

Но я так давно живу, что за время моей жизни Сталин перестал быть в сознании тех, кто живёт также долго, как я, античным богом, а стал могучим злом, стал мраком и ужасом, куда более тёмным и бездонным, чем дореволюционные времена в моём школьном сознании.

Николая Олялина и его героев помнят теперь люди, в основном, возраста тех самых ветеранов, которые сидели за домино. То есть теперешнего моего возраста.

Как же я давно живу! Так давно, что помню, как впервые со всей страной смотрел «Иронию судьбы, или С лёгким паром!» Премьеру! Я смотрел этот фильм, как новую, никем прежде не виденную картину. Смотрел, не зная, что случится с героями дальше, не зная наизусть знаменитых фраз, песен и сцен этого кино. И родители не знали. Никто не знал. Я был свидетелем того, как на телеэкране впервые пьяный Ипполит сказал: «Какая гадость, какая гадость эта ваша заливная рыба!»

Герои Иронии судьбы давно младше меня. Во как я давно живу!

Я старше подавляющего количества героев античных мифов, исторических хроник и летописей. Герои великих романов, поэм, пьес и даже опер уже младше меня. Чацкий, Онегин, Пугачёв, граф Монтекристо, мистер Пиквик, Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Отелло, Атос и Портос, гоголевские помещики, Чичиков, Обломов, и даже старуха процентщица младше меня. Герои пьес Чехова практически все, кроме Фирса – младше. Я так давно живу, что моими сверстниками становятся король Лир, Фамусов и Городничий. Хотя надолго ли?

Про великих полководцев, писателей, поэтов, которые не прожили так долго, как я, даже говорить не буду.

Я так давно живу, что захватил стародавние времена, в которые сам, один с первого класса ходил в школу. Пешком. Через две проезжих дороги. И сам возвращался. Я проводил без присмотра взрослых очень много времени, забирался на стройки, в карьеры и котлованы, убегал в поля за окраину, лазил на чердаки и крыши, ходил на железнодорожные пути, чтобы подложить под поезд гвоздь или монетку. Я играл во дворе в банки и ножички, плавил свинец, устраивал огненные капельницы из пластиковых бутылок, жевал гудрон, делал взрывчатку из карбида, селитры и порошка для серебряной краски, воровал куски алюминиевого электропровода для того, чтобы делать пульки для рогатки, не думая об электрическом токе. Я стрелял этими пульками в людей, которые стреляли в меня, не боясь за глаза. Чего только я не делал!

Но это было так давно и это была эпоха и страна, где и когда риск, конечно, был, а опасности не было.

В этой эпохе для меня и моих близких всё было взаимосвязано. Преступление было связано с наказанием, закон – с порядком. Демагогия и фальшь имели свои определённые места и назначение. Они были в киножурналах перед началом киносеансов, в газетах, наглядной агитации на стенах школы, поликлиники и прочих учреждений. Для них были построены величественные здания в центре, над зданиями развевались флаги. Всё это было между собой связано и повязано.

Живая жизнь была связана со школьными переменами, тайными делами и замыслами, которые осуществлялись в глубинах школьного двора, играми. Живая жизнь была дома, куда к родителям приходили гости, она была в беседах взрослых за столом, спорах о непонятных Солженицыне и Сахарове. Живая жизнь была в веселье и строгости, в домашних праздниках, скандалах и ругани, в дальних семейных поездках к морю, в моих личных мечтаниях.

Она была в моих первых эротических фантазиях, которые случились так давно, что запомнилась только царица Египта Клеопатра в исполнении Элизабет Тейлор. Я фантазировал о Клеопатре, завидовал Цезарю и Антонию. Разве это не доказывает того, что я давно живу?

Но то, что было в киножурналах, плакатах и учреждениях не было совсем отдельным от живой жизни. Оно отдельным только казалось.

Однажды на первое мая, любимый всеми праздник, мне, как вполне среднему в смысле школьных успехов юноше, дали нести на демонстрации по центральной площади портрет члена Политбюро товарища Пельше Арвида Яновича. Я ответственно это сделал. Как положено. Как все. А после прохождения по площади в школьной колонне я потерялся в толпе, и мне пришлось пойти одному к школе, чтобы сдать портрет. Портрет был наклеен на фанеру. К фанере была прибита тяжёлая деревянная ручка. А кругом после демонстрации шли толпы весёлых людей. Праздник. Мне предстояло пройти почти весь город, так как общественный транспорт в такие праздники не работал. Я и пошёл.

На мосту через узенькую, вонючую, ужасно грязную речку Искитимку, которая течёт в глубоком овраге через город Кемерово, я остановился, чтобы завязать шнурок ботинка. Портрет поставил к перилам, нагнулся к шнурку, но неловко толкнул портрет локтём. Он развернулся и упал с моста. Я быстро метнулся схватить портрет, но не успел. Я видел, как фанерная основа портрета, деревянная ручка и само лицо товарища Пельше пролетели по небольшой дуге и смачно упали в жидкую грязь. С портретом всё было кончено раз и навсегда. Добраться до него не было возможности.

Меня, конечно, ругали в школе, грозили, обещали как-то наказать. Я не оправдывался, я был виноват в утрате имущества. Но когда меньше месяца спустя в конце мая из всех членов Политбюро умер именно товарищ Пельше я почувствовал совсем другую — большую и мистическую вину. А ещё я почувствовал связь всего со всем в том времени. Вот в какие древние эпохи мне удалось пожить.

В цифре года моего рождения есть шестёрка. Я захватил шестидесятые. Эти прекрасные, светлые шестидесятые годы. Меня в младенчестве возили в коляске, она осталась на фотографиях: железная, низкая, на длинной ручке, похожая на культовые автомобили той поры. Это всё, что мне досталось от стиля и романтики шестидесятых годов. Но я всё же был в том времени! Я в нём существовал. Я, в конце концов, в нём родился. Со мной вместе, рядом, появлялись не свет стихи Ахмадулиной, песни Окуджавы и Высоцкого, культовые фильмы и книги.

Двадцатый век тогда был в самом прекрасном своём состоянии и не чувствовал своего неизбежного окончания. Он только наивно думал и фантазировал о нём.

Стэнли Кубрик снял «Космическую одиссею 2001 года» в 1968 году. Как это смешно! Он снял этот фильм, когда мне был один год от роду. То есть я жил во времена наивного представления о 21 веке. Кубрик нафантазировал 21 век в далёком космосе, но 11 сентября 2001 года даже представить себе не мог. Он создал в своём кино космический корабль, которого нет и не будет никогда. Но если бы ему тогда показали Айпод или смартфон, он бы, наверное, упал в обморок.

Я так давно живу, что Миллениум был для меня чем-то далёким, 21 век фантастическим. Теперь же Миллениум вспоминается как что-то давнее, как смешной рубеж, за которым наивно ощущались таинственные чудеса, а в реальности оказались ужасы, к которым те, кто живёт больше или также много, как я, успели привыкнуть, хотя и продолжаем удивляться. Однако, при нас родились и выросли люди, которые не удивляются в 21 веке ничему…

Кстати моя рука иногда, заполняя какой-нибудь документ, нет-нет да и сама собой, по старой памяти, выводит «тысяча девятьсот…» вместо «две тысячи…». Во, как давно я живу!

Мои руки из чудесных и неумелых, из тех, ногти пальцев которых было подстригать сродни ювелирному искусству, превратились в умелые и ловкие, в гибкие и неутомимые. Не помню как, неуловимо для внимания и зрения руки мои поросли волосами, стали сначала уверенными, а потом достаточно сильными, чтобы обнять жену, взять на руки своего первого ребёнка… А вот теперь они такие… Теперь они не столько сильные, как твёрдые, не столько неутомимые, как терпеливые, не столько ловкие, как преданные и верные… Не столько красивые, как выразительные. Однако чудесными они перестали быть давным-давным давно. Я давно живу.

Да что там говорить про изменения рук, ног и физиономии, про появление седины и о подсчёте искусственных зубов во рту?!

То, что я живу давно доказывает прежде всего то, что я долго, долго жил в чудесном мире, которого лишился безвозвратно, как человек, изгнанный из рая. Я говорю не о мире детства, ни о юности, ни о канувшем 20 веке, а о мире, из которого я с таким восторгом и радостью вырвался в тот, которым живу сейчас.

Я говорю о мире, в который не вернуться никогда, и который я вспоминаю с невероятной нежностью. Благо, я прожил в нём пока ещё большую и длинную часть своей полувековой жизни.

Это был мир, в котором писатели и поэты находились только в книжных магазинах, библиотеках, книжных шкафах, и непосредственно в самих книгах. Артисты и режиссёры существовали в театрах на сцене, и на экранах кинотеатров. Музыканты были только на пластинках и записях, в динамиках, наушниках и очень редко на концертах в свете ярких прожекторов. Журналисты были в газетах, журналах в радио и телевизоре. Всё и все в моей жизни были на своих понятных местах. Врачи – в поликлиниках, пилоты – в кабинах самолётов, учёные – в лабораториях, шахтёры – в шахтах, дворники – во дворе. А я между всем этим жил в мире учёбы, поисков, сомнений, дружбы, любви, большого количества иллюзий, ужасных переживаний и прочего, и прочего…

В том моём мире писатели, чьи книги покупали и читали, книги, которых давали друг другу, которых обсуждали, были людьми особенной удивительной породы. В каждом их слове я жаждал слышать смысл и не сомневался в том, что всё, всё, всё писателем в книге продумано и не случайно.

Я не мог себе представить, как это человек… Просто человек… Может взять и написать книгу! Книга!… Это же… Это же книга!!!

Если книга мне не нравилась, я, скорее, был готов ругать себя за свои глупость и неготовность понять писателя. Если кино мне виделось скучным, тягучим, тоскливым и неинтересным, перегруженным символами или совсем наоборот, я корил себя за неспособность воспринять и полюбить то, что сделали удивительные люди, которые знают как и умеют делать кино. Даже производственные фальшивые или нравоучительные советские фильмы всё равно внушали почтение к тайне самого чуда под названием кино, особенно если в них играли любимые артисты. Как хотелось оправдать их участие в том или ином фильме, найти смысл. Я сердился прежде всего на себя, если не мог этого смысла найти или выдумать.

Всё равно, в любом случае, люди, которые могли написать книгу, пусть даже ту, которую никто не покупает, люди, которые могли снять кино, пусть даже никому не интересное, в том моём мире не могли признаваться дураками и бездарями. Им находилось оправдание, они понимались, как талантливые, но нечестные, вынужденные делать то, что им не хочется, или же, наоборот, как слишком умные и поэтому никому не нужные.

Труднее всего мне было в том моём мире в театре. Там я страдал сильнее всего. Мне не нравилось практически всё. И даже любимые киноактёры на сцене театра мне казались неестественными и плохими. В театре за невозможность понять и принять происходящее на сцене я сердился на себя строже, чем в кино и в библиотеке.

Лучше всего было с музыкой. С записями и пластинками. Я слушал в основном иностранные.

В том утерянном мире было очень хорошо. Даже непонятный мне театр сам по себе был таинственным явлением и делом, а стало быть – был прекрасен. Кинематограф, даже со скучными и неинтересными фильмами – прекрасен. Книги – тем более. А писатели, режиссёры, артисты и музыканты были безусловно чудесными и отдельными людьми.

Я, сомневающийся в себе, не сомневался в искусстве. Я, недовольный своими умственными и понятийными возможностями, часто ощущал свою ущербность, но жил в прекрасном мире, наполненном восхитительным и непостижимым.

И вдруг этот мир кончился! Навсегда!

На театральной сцене появился мой спектакль, в книжном магазине, в библиотеке, в книжном шкафу появилась моя книга, а на экране – кино с моим участием… Журналисты сошли ко мне из газет, радио и экранов. Чудесный мир рухнул. Остались на месте врачи, пилоты, учёные, шахтёры, дворники. А я?

Я познал написание книги. Узнал её анатомию, прошёл путь от пролога к эпилогу и оказался в мире по ту сторону книжного шкафа. А ещё я встретился с книгоиздателями, книгопродавцами, но главное, я встретился с писателями…

Мои спектакли вместе со мной оказались на сцене, а я оказался за кулисами и узнал, как делается и как работает театр.

Мало того, мне стало известно, кто, как и зачем делает кино.

Какие тектонические сдвиги я пережил, какие чертоги рухнули, какие пространства вывернулись наизнанку! Это невозможно описать, не хватит времени. Я так давно живу, что впереди осталось не так много.

Утратив рай, в котором живут читатели, зрители, слушатели, осознав всю безвозвратность его и всю его красоту, я по той причине, что уже долго живу с другой стороны сцены, экрана и книжного шкафа, научился беречь границы этого рая и упорно учусь не огорчать, не обижать, но и не оставлять без пристального внимания тех, кто там, в читательско-зрительском мире обитает.

В тот рай мне уже не вернуться. Даже если я куплю билет и усядусь среди настоящих зрителей, я всегда буду немножко агентом и шпионом иного мира. Мира служебных входов, кулис, гримёрных, съёмочных павильонов, рукописей и издательств. Даже если пойду на балет или в оперу, в которых ничего не смыслю и не знаю, как они делаются… Просто так получилось, что я теперь уже знаком с дирижёрами, баритонами, первыми и прочими скрипками, с балеринами и балетмейстерами. Ужас!

Да, ужас! Но хотел бы я обратно? Туда? Ну честно?… То, что это невозможно, я понимаю! Но хотел бы?… Не скажу. Я уже давно живу так, как живу. Потому что вообще живу давно.

А возраст? Что возраст?… О нём много не скажешь. Себя анализировать – дело трудное и не входит в число моих любимых занятий.

Однако, какие-то признаки того, что пол века — это всё же не средний возраст я в себе нахожу. Например…

Отчётливо помню, потому что это было совсем недавно, мне нравилось убедительно и точно ругать то, что мне не нравилось. В этом я был хорош, искромётен, сердит, остроумен. Верил в пользу своего недовольства и негодования. Теперь же я наоборот радуюсь, когда есть за что хвалить. Когда кино, спектакль, книга, человек, делающий искусство даёт возможность сказать ему искренние слова восхищения и благодарности.

Раньше я радовался своей правоте, точности быстрой оценки, прозорливости и умению дать верный плохой прогноз. Теперь же я радуюсь, когда ошибаюсь в прогнозах, когда оказываюсь не прав в своей скорой оценке, когда человек опровергает моё неверное, скоропалительное, а порой предвзятое впечатление, опровергает своей глубиной и подлинностью. Что это со мной? Неужели признаки возраста?

Во мне определённо стало меньше ревности. Удивляюсь тому, что хорошо начал относиться к успеху других. Иногда успехам других радуюсь. Не всегда. Но уже могу. Я довольно спокойно узнал, а потом без истерик принял тот факт, что не все должны меня любить. Что это? Старею?

Кого спросить?

Тех, кто уже перевалил за пятьдесят, спрашивать бесполезно. Они называют меня юнцом и всем своим видом утверждают, что за пятидесятью будет всё только ещё лучше. Хочу им в этом верить. Но только в этом.

Спросить, не старею ли я, тех, кто живёт не так долго, как я? Нет, не буду. Не хочу.

Спросить ровесников? Но у них должны быть такие же, как у меня вопросы.

Некого спрашивать! Только родителей. Но родителей про свой возраст спрашивать неправильно.

Определённо могу сказать, что моя сегодняшняя память ведёт себя странно. Она не справляется с тем, что я живу давно. Шутит со мной память. С какого-то момента я стал путать координаты прожитых событий. То, что было давно, кажется недавним или наоборот.

Первая моя дочь Наташа по всем ощущениям родилась давно. В 1995 году. Давно… В том же году вышел фильм «Крепкий орешек 3». А он кажется свежим. Странно! Может это потому, что дочь была первая, а «Крепкий орешек» третий? Трудно сказать.

Ремонт дома кажется делали недавно, а куртка любимая стала маловата в поясе и ощущается купленной давно, хотя всё наоборот.

Машину страхую раз в год, кажется, что страхую как-то уж очень часто. Прямо-таки зачастил со страховкой. А вот с друзьями вижусь редко. Максимум раз в два месяца. Максимум.

Это тоже всё признаки возраста? Не знаю.

Да! И ещё я за последние лет восемь что-то устал думать о смерти. Думаю о ней и думаю. Никому об этом не говорю. Не знаю, как сказать. Вижу, и остальные думают, но тоже помалкивают. Похоже, как и я, не могут найти слов.

А действительно, как сказать об этом? Кто знает, как говорить о смерти? Я лично не знаю.

Если честно, я и думать о ней не умею. Думаю и понимаю, что не умею думать о смерти. Если бы сумел, если бы научился, то было бы, наверное, не так утомительно и страшно.

Просто, когда я думаю о смерти, я всегда думаю только о жизни. Иначе не получается. Я думаю о том, чего у меня не будет. То есть, о всём том, что у меня есть теперь. Думаю о том, что не будет меня со всем тем, что мною прожито и нажито за столь долгую жизнь. Такие вот дела.

Очень надеюсь что там, за рубежом в полвека научусь думать о смерти меньше. Или само-собой получится о ней думать меньше. Посмотрим. Хорошо, что сейчас смог это сказать и сформулировать. Стало легче. Правда.

Однако, я про возраст говорить совсем не хотел. Я хотел сказать исключительно о том, что живу давно. Я на этом настаиваю. Утверждаю. Я живу давно!

И вот мой последний аргумент на эту тему. Последний на сегодня.

Я так давно живу, что не помню, чтоб меня не было. Я не могу вспомнить, чтобы меня не было… Мне кажется, что я был всегда.опубликовано econet.ru

©Евгений Гришковец

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.Подпишитесь на наш ФБ: , чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

Евгений, я очень многое УЗНАЛ (не понял, или вперые распознал, а...), сравнивая Ваши ощущения со своими на эту же тему... Очень во многом опознал сходство и своих оценок и отношений... Но одно из первых добавлений, какие проблеснули во мне, - это удивление от того, что мне в общественном транспорте... стали уступать место... Я был и удивлен и... просто в восторге... Не потому, что я такой хороший и могу ехать сидя, а потому, что я как-то впервые понял две вещи: что я тоже живу очень давно, но и, еще лучше, - что, оказывается, есть МНОГО порядочных, вежливых, сочувствующих МОЛОДЫХ людей...

ОтветитьДобавить комментарий