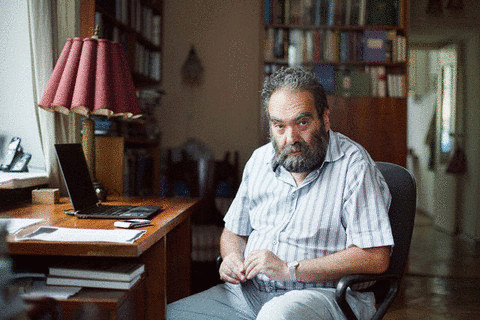

Андрей Зорин о травмах прошлого и политических манипуляциях

Профессор Оксфордского университета и РАНХиГС, специалист в области истории российской культуры и интеллектуальной истории Андрей Зорин рассказал о том, как защитить историю от политических спекуляций

«У нас из–за Ивана Грозного люди могут подраться»: Андрей Зорин о травмах прошлого и политических манипуляциях

Профессор Оксфордского университета и РАНХиГС, специалист в области истории российской культуры и интеллектуальной истории Андрей Зорин недавно выступил в Москве и Санкт-Петербурге в рамках совместного лектория Esquire и InLiberty. Профессор рассказал о том, как защитить историю от политических спекуляций, почему многих до сих пор волнует, был ли прав Петр Первый, и по каким источникам потомки будут изучать нашу жизнь.

— Последние политические события показали нам, как легко можно манипулировать историей, создавать фантомы и спекулировать на них. Как можно бороться с этим — или это неизбежный факт: история и политика всегда были и будут неразрывно связаны?

— Невозможно представить историю, которая бы не испытывала влияние политики. Мне доводилось говорить об этом: это всегда скверно и часто преступно, но иначе не бывает — как не бывает общества, в котором не было бы преступности. Политика коррумпирует историю — а политическое использование истории в подавляющем большинстве случаев служит усилению ненависти и агрессивности. Как с этим бороться — у меня нет ответа на этот вопрос. На личном уровне, уровне индивидуального историка, эти технологии понятны. На групповом уровне они представимы, хотя и трудно реализуемы. Что можно сделать на национальном уровне, я не знаю: убеждать политиков, что история не имеет сиюминутной политической составляющей, что она вообще про другое, скорее всего, бесполезно. А надеяться, что не найдется историков, всегда готовых к употреблению, еще наивней.

— Каким тогда должно быть здоровое соотношение истории и политики? Есть ли примеры стран, где все устроено более разумно?

— Было бы хорошо держать их друг от друга дальше. Было бы хорошо, если бы политики понимали, что к истории апеллировать нельзя, что это не является разрешенным риторическим приемом. Но таких примеров нет — и таких политиков я не видел: к истории апеллируют все, всегда и во всех случаях. Есть страны, где все это происходит спокойнее, без патетики, так недавно во время референдума о независимости Шотландии обе стороны, слава богу, меньше говорили о прошлом, чем о будущем, т.е. о сравнительных преимуществах и проблемах жизни после отделения. В целом, чем благополучнее страна, чем легче для граждан в ней устроена жизнь, тем меньше нужда в массовой мобилизации на исторических примерах.

— То есть тем меньше необходимость легитимизировать свое поведение с помощью истории?

— Пул исторических фактов является важным средством общественной и национальной мобилизации. «Здесь мы кровь проливали, это наша история, это земля, на которой жили наши предки и так далее» — это очень мощный эмоциональный ресурс. Необходимость в такого рода мобилизации указывает на то, что рутинные механизмы управления обществом не работают, нужны какие-то экстремальные приемы и сильные аффекты.

— В чем тогда задача историка — и как историк может вести себя в сложившихся обстоятельствах?

— Сохранять трезвость и здравый смысл, заниматься своей работой. У многих историков есть соблазн становиться политиками — историки думают, что знание истории дает им для этого какие-то основания. Как правило, политики из историков получаются неудачные, порой просто ужасные. Считать, что знание истории можно прямо применить на практике, значит поддаватьcя соблазну: история — это про то, что уже закончилось.

— Каким должно быть место истории в системе мировоззрений общества?

— Как и любая другая сфера знаний, история полезна, когда работает на усложнение картины мира. Чем сложнее реальность, которую она описывает, чем больше разнообразных и сложных факторов она может учесть — тем больше можно сделать из нее полезных выводов для сегодняшнего дня и для человеческой жизни. Тем легче человеку ориентироваться в новых сложностях. Напротив, упрощение действительности до самых примитивных моделей — это залог того, что конкретные люди и группы людей, которые их исповедуют, обрекают тебя на ужасные неприятности. Если история способна усложнить картину мира, то она способна отчасти помочь некоторым людям и группам людей этих неприятностей избежать.

— Вы считаете, что история — серьезная сила в плане воздействия на людей?

— Хотелось бы, чтобы этой силы было поменьше. Мне случалось говорить об этом так: в Латинской Америке в пору военных переворотов был лозунг: «Военных — в казармы». По аналогии с этим я сформулировал лозунг: «Историков — на кафедры», где бы они могли заниматься своим профессиональным делом, а не пытаться управлять другими или влиять на тех, кто управляет.

«В целом, чем благополучнее страна, чем легче для граждан в ней устроена жизнь, тем меньше нужда в массовой мобилизации на исторических примерах»

— Вы как-то говорили, что история должна быть основой любого образования. Именно по этим причинам?

— Да, потому что способность видеть себя в исторической динамике, понимать, что все течет и меняется, — одна из важнейших для каждого человека. Что мир, в котором ты живешь, не всегда был и не всегда будет таким, как ты его видишь. У английского поэта Томаса Элиота, писавшего про XVII век в Англии, была такая замечательная фраза: «Как и любая другая эпоха, эта эпоха была переходной». Полезно понимать это, потому что человеку свойственно натурализировать свою картину мира: считать, что она естественна и свойственна всем. С другой стороны, у человека есть и обратный соблазн: преувеличивать свою уникальность. Это частое заблуждение, но, как говорил Иосиф Бродский в поэме «Посвящается Ялте», — «Пока мы думаем, что мы неповторимы, мы ничего не знаем». История помогает эту иллюзию преодолевать — мы видим, что, хотя многое изменяется, мы в принципе повторимы — в совершенно других обстоятельствах, мы решаем проблемы, сходные с теми, которые успешно или неуспешно решали наши предки.

— Вы чувствуете, как меняется история сегодня — в свете клипового сознания, новых источников, новых технологий? Цифровая история, демократизация истории — это уже реальность?

— Это, конечно же, реальность — но не все успевают за изменениями, и я, в частности, за ними не очень успеваю. Появилась возможность работать с невероятно расширившимся количеством фактов и источников — и историк нашего поколения имеет огромные перспективы, которых у наших предшественников не было. Что касается демократизации, это действительно происходит — и это интересный процесс — история перестает быть достоянием определенной профессиональной касты. Это вызов для профессионалов. Снобистская реакция, наверное, здесь будет не самой разумной.

— Но это действительно сложный вызов — и первая реакция, кажется, неизбежно будет снобистской.

— Один из специалистов по публичной истории — английский историк Джером де Гру — рассказывал, что как-то сидел в библиотеке и писал диссертацию об истории Английской революции XVII века. Он вышел на улицу и увидел побоище: люди в костюмах того времени изображали круглоголовых и кавалеров и дрались с оружием в руках. Тогда он подумал: а чем его способ понимать историю является более привилегированным по отношению к деятельности этих людей? Он сидит и читает — а люди играют, пытаются телесно испытать, что чувствовали герои интересующей их эпохи.

— Как быть тогда с критерием исторического знания — и можно ли в принципе употреблять «истинное знание» применительно к истории?

— Юрий Лотман говорил, что человек, занимающийся биографией деятеля прошлого, возможно, не может знать все, что знал этот деятель, — но может и обязан к этому стремиться. Но к чему ему стремиться бесполезно — так это к тому, чтобы забыть все, чего этот человек не знал. Если я пишу книгу о Пушкине, Толстом или Петре Первом, я не могу выкинуть из головы все, чего не было в их сознании, — по очевидным причинам. Это естественный ответ на ваш вопрос — я могу понимать прошлое, только исходя из своей позиции.

Вопрос критериев — очень сложный: для цифровой истории, возможно, есть критерии, связанные с огромными массивами данных. Но, скорее всего, и такие исследования предполагают интерпретацию, поэтому речь все же идет не о доказанности, а об убедительности. Та или иная интерпретация нас убеждает. Конечно, есть корректные процедуры работы с материалом, правила научной или профессиональной гигиены — точно так же, как нужно чистить зубы, нужно соблюдать эти правила. Но при этом мало что можно окончательно доказать, в основном приходится быть только более или менее убедительными.

— Как быть со всеми непрофессиональными историками — которые вследствие демократизации истории будут появляться во все в большем количестве?

— Человек, который надевает костюм семнадцатого века, и есть непрофессиональный историк — и это вполне имеет право на существование. Я могу критиковать его только за то, что он надел неправильный костюм, хотя, как правило, люди, которые этим занимаются, знают факты и детали хорошо. Если человек провел изыскания по истории своей семьи, то он является уникальным профессионалом в этой области, и никакой профессиональный историк не может с ним в этом сравниться. Но если человек выходит на поприще профессиональной истории, ему полезно знать профессиональные правила и процедуры, иначе он рискует осрамиться. У меня не вызывает никакого возражения массовая история в той мере, в которой она соответствует своим задачам и возможностям. Но если ты собираешься заниматься историческим исследованием, нужен определенный объем знаний и представлений о том, как это делается и как это не делается.

— Вы можете вообразить, что станет считаться источником в будущем? Будем ли мы анализировать данные смс, медиаэкранов? Или пока это научная фантастика?

— Это очень хороший вопрос — и я бы хотел знать на него ответ. Сегодня возникает невероятное обилие текстовой информации, ее очень трудно обрабатывать, хотя и появляются новые методы. Очевидно, что такая информация недолговечна, — мы действительно не знаем, что будет доступно историку через 25 лет, где через 25 лет будут все эти эсэмэски? Меняются системы, люди, программы, методы оцифровки. Бумажка семнадцатого века лежит себе и лежит, если ты ее оцифровал — это здорово, информация стала доступнее, — но через пять лет, как правило, оказывается, что нужно делать это заново. Что станет материалом для исторического исследования, а что нет — это сложный вопрос. Другое дело, что к традиционной метафоре исторического исследования и слову «источник» я отношусь с некоторой долей скептицизма — как сказал Питер Берк (британский историк культуры, медиевист. — Прим. T&P), история не оставляет источников, она оставляет следы.

— Хотелось бы поговорить с вами чуть больше о России. В интервью одной американской журналистке — и эта мысль, кажется, была где-то у Пелевина — отмечалась специфика исторической памяти в России: что здесь ни одно событие не заканчивается по-настоящему, а мы только и делаем, что катаемся по кругу на карусели вместе с призраками прошлого. Вы согласны с этим?

— Я скептически отношусь к подобным глобальным суждениям. Что значит, что ни один процесс не заканчивается? Если мы всерьез обсуждаем этот тезис, то нам нужно определить критерий законченности исторического процесса. Окончился ли процесс отмены рабства в США? Если да, то когда — с Гражданской войной, с десегрегацией в 1964 году, избранием первого чернокожего президента или он еще продолжается? Есть фраза, приписываемая Чжоу Эньлаю, которого спросили об историческом значении французской революции, — он сказал, что еще рано об этом говорить. Так что значит, что исторический процесс не закончен?

«Нет ничего типично русского в том, чтобы выяснять отношения с давно ушедшими предками. Но я бы, пожалуй, согласился, что у нас это понервнее, чем во многих других местах»

— Она имеет в виду следующее: мы до сих пор обсуждаем, как вел себя Иван Грозный. Правильно ли поступал Петр Первый? У нас нет никаких базовых консенсусов о том, что было много веков назад.

— Консенсуса по этому поводу, по-видимому, и не может быть. То, что мы обсуждаем, правильно ли вел себя Петр Первый, — это относится к тому, о чем я говорил в начале: мы не понимаем, что история — это то, что закончилось, и закончилось уже много веков назад. Петр Первый давно умер — и пора перестать обсуждать, правильно ли он вел себя или неправильно. Интереснее понимать, что он делал, чем он руководствовался. Каковы были последствия его политики и так далее. А вопрос, правильно или неправильно, к делу не относится: мы не судьи, даже ближнему мы не судьи, зачем нам судить императора, который умер почти триста лет назад.

— Это какая-то отечественная черта?

— Нет ничего типично русского в том, чтобы выяснять отношения с давно ушедшими предками. Но я бы, пожалуй, согласился, что у нас это понервнее, чем во многих других местах. Кромвеля во время Реставрации выкопали из гроба и отрубили ему голову — но сейчас после посещения экспозиции в доме Кромвеля тебе предлагается самому оценить его деятельность. Обсуждение продолжается, но его форма — игровая, и градусиз–за этого сильно снижается. В этом музее не будут друг друга убивать те, кто считает Кромвеля великим революционером, и те, кто считает его великим негодяем, разрушившим старую добрую Англию. Подобная модель амортизирует агрессию — а у насиз–за Петра Первого и Ивана Грозного люди могут подраться. Я и сам, правда, из–за более недавних примеров, впадаю в страшный пафос — несомненно, и для меня существуют исторические факты и имена, вызывающие такое истерическое возбуждение.

— Это связано с тем, что у нас был такой травматичный двадцатый век?

— Конечно. Это еще в памяти — семьи, люди, живая история. Это еще не закончившееся время — мы видели и помним людей, которые в этом веке жили.

— Вы думаете, время вылечит и поможет переработать эти травмы?

— Если про Ивана Грозного до сих пор споры кипят, то время не излечит — но, наверное, станет поспокойнее. Я не знаю технологии исторического расслабления, кроме перевода в нейтральный академический регистр, в игру, в упражнения. Люди, которые избивают друг друга мечами в костюмах роялистов и пуритан, потом вместе пьют пиво.

— В вашем интервью на «Постнауке» вы рассказывали о двух российских революциях — 1917 и 1991 года. Признаться, о последней я никогда не думала как о революции — в том числе из–за того что, как вы правильно заметили, это событие совершенно иначе нам преподносится.

— Понимаете, если считать эталоном революцию 1917 года, то все немного меркнет — крови было меньше несравнимо, хотя мы еще не знаем, исторический процесс еще не кончился, кровь продолжает литься. Революция 1991 года была, конечно, менее страшной и кровавой, чем гражданская война и террор. Но мне кажется, что когда в результате такого катаклизма страна меняет границы, политический строй и название — то это называется революцией. Есть замечательная монография Владимира Мау и Ирины Стародуровской «Великие революции: от Кромвеля до Путина». Там они описывали цикл всемирных исторических революций — что такое в принципе великая революция, чем она отличается от революции другого типа, например, американской. Последняя тоже была грандиозна по своим последствиям, но по факту это было восстание в имперской провинции и ее отделение от метрополии.

— Как вы охарактеризуете современное историческое сознание России (в превью вашей лекции звучали такие характеристики, как исторический детерминизм, теория заговора, национальное единство и, конечно, всеподчиняющее значение власти)?

— Оно печально. С одной стороны, люди фатально ничему не верят и знают, что все обман. Мы живем в эпоху триумфального шествия постмодернизма, потому что все знают, что все — неправда. С другой стороны, именно эта тотальная недоверчивость порождает дикую податливость безумным фантомам, теориям заговоров и вообще любому бреду. Я недавно читал, что 45% нашего населения считает, что существует мировое правительство. О каком историческом сознании при этом можно говорить?

— Наверное, не совсем корректно обращаться к историку за прогнозами, но все же: чего, как вы думаете, России следует ждать от будущего?

— Не знаю. Ключа, чтобы предсказать будущее, у меня нет, его вообще нет в истории. Динамика событий зависит от огромного количества факторов, которые нельзя предугадать заранее, и все время появляются новые, которые также невозможно предусмотреть. Как простой человек, а не как историк, я не жду ничего хорошего — мое интуитивное ощущение ситуации — достаточно пессимистическое на, как это принято выражаться, краткосрочный период. С другой стороны, мне искренне хотелось бы ошибиться.

Источник: https://econet.ua/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.Подпишитесь на наш ФБ: , чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

Добавить комментарий